2013/10/18 装丁家、大久保明子さんのHidden Story

今週は、本の装丁を手がける大久保明子さんのHidden Story。

大久保さんが装丁を担当された、村上春樹さんの『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』についてもお話を伺うことができました。

大久保明子さんが所属されているのは、株式会社文藝春秋のデザイン部です。

これまでに装丁を担当した本の数は、およそ1,000冊。

まずは、作業はどのように進むのか、教えていただきました。

一番代表的なのは、編集者が原稿を持ってきて。 1カ月半か2カ月くらい前に持ってきて、まず、そのときにゲラを読む前に聞くのは「今回はイラストレーターさんにお願いするか、写真家さんにお願いするか、それとも文字だけでいくか、何かありますか」というのをまず聞いて、それで、編集者が「絵でいきたい」としたら、その絵を「誰に頼むか」っていうのを考えながら原稿を読むんですね。

写真家さんでもそうですし、どういう風に作りたいかを考えながら原稿を読みます。で、絵を頼む場合は、だいたい3から4人候補を出して、その時点で著者さんに、どなたが良いかを聞く場合もありますし、完全にお任せであれば、編集者と私で決めて。

イラストレーターさんにも原稿を読んでいただいて、3人で打ち合わせをして、ラフをいただいて。

で、デザインをしてっていう流れで。

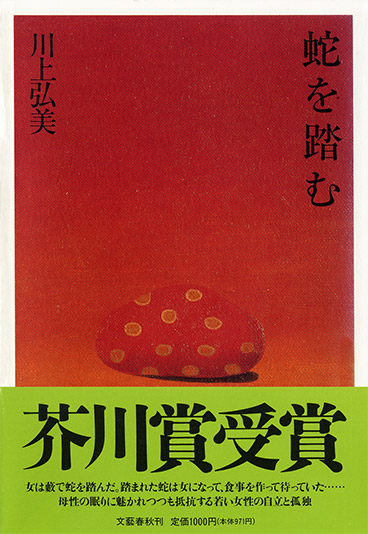

大久保さんが、キャリアの初期の作品で「印象深い」と振り返るのは、川上弘美さんの芥川賞受賞作『蛇を踏む』。

今でも、そういう風に本を作ることが多いんですけど、読んだ具体的なものではなく、「読んだ自分」のイメージを出すという。

蛇を踏むの絵は、画集の中からお借りしたものなんですが、画家さんの、何て言うのかな……丸くて、平べったい、ちょっと水玉模様のものが赤いグラデーションのなかにポンとあるという。 その佇まいが、全く、もちろん、中の作品に出てきたモチーフではないんですが、その全体のイメージが、私が思う「蛇を踏む」っていうタイトルもそうですし、「中から出てきたイメージと合うな」っていう。

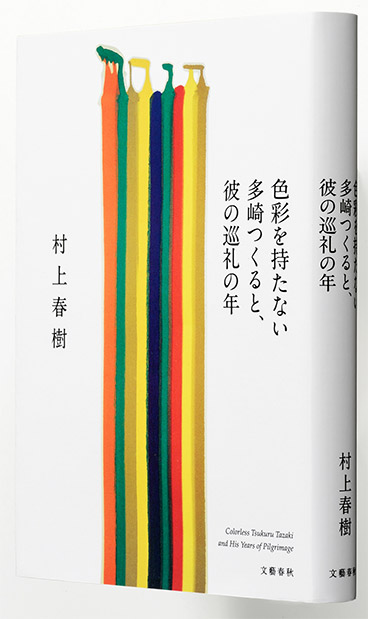

ここ最近の本の中では、やはり、村上春樹さんの小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』。

社内でも本当に秘密に作っていた本だったので。

私がゲラを編集者にもらったのが2月の頭だったんですけど、その段階では、私と編集者と上司と、3から4人しか原稿を読んでない段階で、それがまず、「村上さんの本を作っている」っていうことも秘密だったので、もちろん書名も秘密だったので、ラフを作る段階でも、早朝に行ったり、休みの日に行ったり、プリントアウトするんですけど、それをすぐ回収したり、すごくコソコソ作っていたんですけど……書名が公開されたのが、3月だったと思うんですが、その時点で書名が公表された事で、ちょっとホッとして、でもビジュアルイメージは秘密で、発売日まで絶対出しちゃいけないってことだったので。

そういう意味で緊張して、変な、おなかの痛さが……

「これを見て、みんなどう感じるんだろう」とか、そういう緊張がありましたけど。

社内でも数人にしか知らされなかった 村上春樹さん新刊発売のプロジェクト。

今年4月に発表した小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』。

カバーは、白を背景に、さまざまな色の縦のストライプが中央に入っています。

その右に本のタイトル、左に村上さんの名前。 というデザイン。

「色彩を持たない……」ですけど、実際、色の名前がついている登場人物が出てきて、「色彩を持たない……」ですけど、カバーは「カラフルなものにしよう」というコンセプトはあって。

これはアメリカの画家さんの絵ですけど、いろんな方の絵でラフを作って、編集者と詰めて、それで村上さんに見ていただいて。

その段階では、村上さんは即決でコレを選んでいただいて、私もこれが1番良かったので嬉しかったです。

カバーの絵には、アメリカの画家、モーリス・ルイスさんの『Pillar of Fire』。

直訳すると「火の柱」という作品が採用されました。

抽象的でカラフルってことですよね。

タイトルも長いので、もちろん1番大事なのはタイトルで、村上さんのお名前で、というところで、「どういうバランスにするのか」というのを考える中で、結果的に1番良いなと思ったのがこれなんですけど。

このモーリス・ルイスさんは、画集を編集者が古本屋さんで買ってきてくれて。

これはストライプシリーズなんですけど、いくつか斜めになっていたりとか、滲んでいたりとかいう絵があるんですけど、その中でもこれは完全なストライプではなくて、上の方がロウソクのようになっているのが良いなと思って。

火だと思うんですけどね。 タイトル的にも。

もうひとつ印象的なのは、黒い帯に薄い白で記された言葉。

「良いニュースと悪いニュースがある」。

帯の用紙も真っ黒ではない、少しだけグレーっぽい紙を選んでいて、で、これも、黒い紙に白いインクを刷りたかったんですね。

白い紙に、黒いインクを刷ると、もっと真っ白に見えるんですけど。

そうではなく、黒い紙に白いインクを刷ることで、ちょっと弱い白になるんですけど。

「ここは少し抑えたかった」というのがあるので、だけど、見えなくても困るので、白インクを2回刷っているんですけど。

ベストセラーの影には、細部にまで力を注ぐ 装丁家の仕事がありました。

大久保明子さんは、最後にこう話してくれました。

「紙の本を「いいな」と思ってもらいたい。

そのためにはどうすればいいか、いつもベストを尽くしています」

手がけるのは、年間およそ60冊。装丁のプロの仕事は 続きます。